E邀专家

E邀专家

一年一度315国家药监局公布4起中药违法案件典型案例

CIO专家-远志

3月17日,国家药监局在官网发布公告,公示了2023年四起中药违法案件的典型案例。

该消息称,各级药品监督管理部门深入贯彻落实党中央、国务院关于中医药传承创新发展的决策部署,持续加强中药全链条、全生命周期监督管理,严厉打击违法犯罪行为,依法查处了一批重大案件,切实保障人民群众身体健康和用药安全。

从该信息中可以看出,本次公布的四起中药违法案件只是全国各级药监部门查处的一批案件中的典型代表。

那么这四个案件分别具有哪些典型性呢?

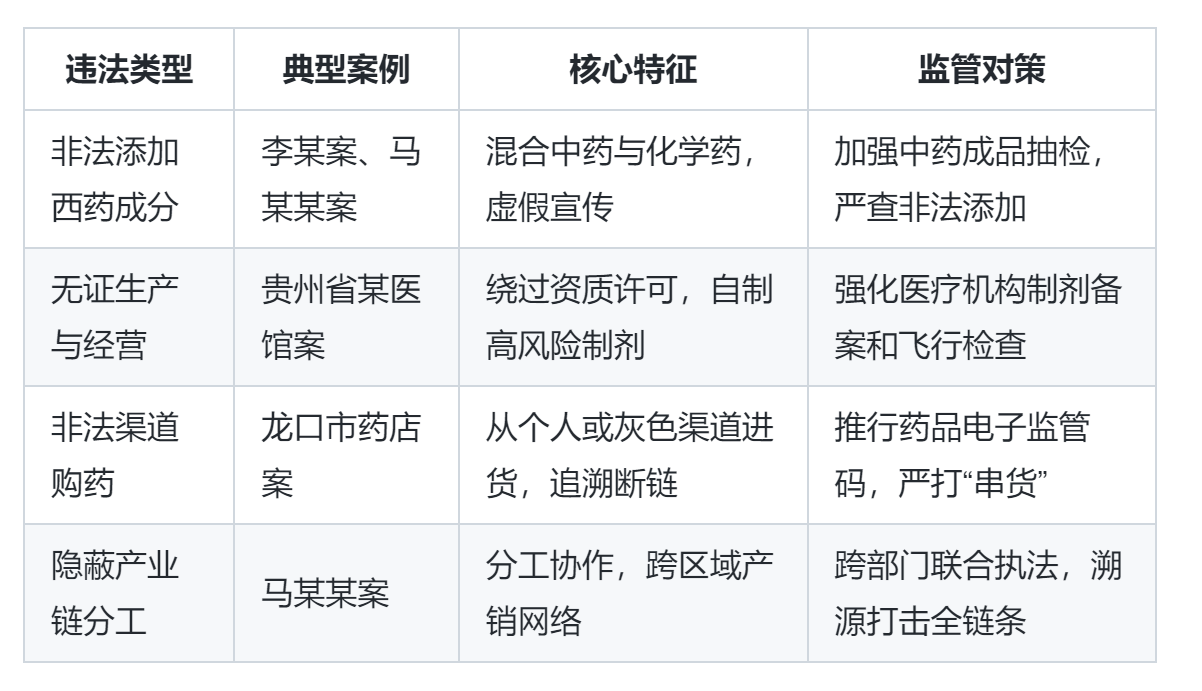

一、非法添加西药成分

•李某案、马某某案,利用“纯中药”“祖传秘方”等噱头掩盖非法添加化学药物(格列本脲、布洛芬等)的事实,通过混合中药与西药误导消费者,可能导致药物过量或相互作用风险。

•危害:患者误以为“天然无害”而长期服用,可能引发肝肾损伤、低血糖休克等严重后果。

二、无证生产与经营

•贵州省某医馆无证配制中药制剂、龙口市药店非法渠道购药。医疗机构未取得《医疗机构制剂许可证》自制药品,绕过质量控制流程。

•药店从个人或“灰色渠道”进货,破坏药品追溯体系。

•行业漏洞:部分主体为降低成本或追求“独家疗效”,铤而走险突破资质限制。

三、虚假宣传与欺诈营销

•马某某案(伪造“传统秘方”标签)、李某案(社交平台虚假宣传),通过短视频、社交媒体夸大疗效,虚构患者案例。

•利用“药食同源”概念混淆药品与食品界限,规避监管。

四、 隐蔽产业链分工

•马某某案(原料采购、生产、包装、销售分工明确),使用无证药厂加工,通过物流分散发货降低查处风险。

•利用互联网匿名交易,形成跨区域违法网络。

从以上四个典型案例我们可以看出监管难点的典型性:

一、线上线下违法结合的监管挑战:违法行为从传统线下渠道转向“社交平台引流+物流配送”模式,监管部门需突破跨平台数据壁垒。

二、中药材源头失控带来的问题:非法添加化学药的原料(如西药粉末)可能通过中药材市场流通,混入正规供应链。

三、医疗机构合规意识薄弱带来的挑战:部分中医机构对“医疗机构制剂”的法律要求认知不足,误将“院内使用”等同于“可对外销售”。

E邀专家

E邀专家

最新推荐

热门观点

MAH申请

1.加快研发机构实现批文产品上市。 2.帮助医药公司实现批文产品转让。 3.协助药企实现受托生产。

药厂筹建

1.提供GMP药厂全套解决方案。 2.解决客户关于建设符合GMP要求的药厂的若干问题。 3.帮助顺利筹建药厂。

药品生产许可证A证核发申请

辅导企业完善硬件、软件, 整理生产、注册资料,提交申请,获得《药品生产许可证》(A 证)。

GMP合规审计/GMP认证

1.为企业提供药品gmp审计/GMP认证服务。 2.帮助企业熟悉GMP符合性检查流程。 3.帮助企业顺利通过药品生产质量管理体系审核。

医疗器械GMP体系考核

服务于二类、三类医疗器械生产企业。CIO为医疗器械生产企业提供专业的、定制化质量管理体系,提高产品的质量管理,避免投资浪费,让企业在时效内快速性通过质量体系考核,加快产品上市历程。

化妆品注册备案

1.提供国产/进口特殊/普通化妆品注册备案服务。 2.帮助工厂及贸易商快捷高效的完成注册备案,助力产品上市。

化妆品生产许可证申请

1.提供《化妆品生产许可证》新开办、变更、延续办理业务。 2.诚信经营、正规辅导拿证。 3.提交需求获取服务报价。

药品上市许可转让

对于新药法实施下,药品上市许可持有人可以转让药品上市许可,为企业申请转让批文、收购批文提供一站式服务指导。

药品经营许可证(批发、零售连锁总部)核发

1.开办药品批发、药品零售连锁总部企业,需向所在地省级药品监督管理部门申请,取得《药品经营许可证》。 2.CIO辅导药品零售连锁企业总部筹建和验收,帮助企业顺利拿证。

医疗器械注册证办理服务

1.CIO提供国内/进口二类医疗器械注册办理一站式服务。 2.CIO提供国内/进口三类医疗器械注册办理一站式服务。

药品GSP模拟飞检

上门全面审计企业合规风险,指导企业整改提高; 赶在飞检之前指导企业彻底整改缺陷; 大大降低被飞检停产、撤证的几率。

药品GSP年度服务

药品经营基础课程体系; 每月两次以上更新课程; 每周一次在线集中答疑。

医疗器械GMP年度服务

器械生产基础课程体系; 每月两次以上更新课程; 每周一次在线集中答疑。

医疗器械模拟GMP飞检

上门全面审计企业合规风险,指导企业整改提高; 赶在飞检之前指导企业彻底整改缺陷; 大大降低被飞检停产、撤证的几率。

FDA审计服务/FDA认证

为客户提供全方位的FDA审计咨询、准备与实施,以确保企业顺利通过审计并顺利进入美国市场。

医疗机构制剂注册备案

1.CIO为医疗机构配制制剂提供一站式合规服务。 2.帮助医疗机构取得医疗机构制剂注册批件。 3.价格合理,服务更省心。

药品生产许可证B证核发

1.药品上市许可持有人取得药品批文后,委托生产的,需办理药品生产许可证B证才能合法上市销售。 2.CIO提供药品生产许可证办理业务,帮助您的批文产品尽快上市。

医疗器械互联网信息服务备案

自2025年1月20日起,国家药监局将“药品、医疗器械互联网信息服务审批”改为备案管理。我们为自建网站或平台销售医疗器械的企业提供专业的医疗器械互联网信息服务备案咨询服务,帮助企业高效完成备案。

药品互联网信息服务备案

自2025年1月20日起,药品和医疗器械互联网信息服务审批不再需要前置审批,转而实行备案管理。我们致力于为药企提供高效、专业的药品互联网信息服务备案服务,帮助客户顺利开展网络销售业务。

MAH申请

1.加快研发机构实现批文产品上市。 2.帮助医药公司实现批文产品转让。 3.协助药企实现受托生产。

药厂筹建

1.提供GMP药厂全套解决方案。 2.解决客户关于建设符合GMP要求的药厂的若干问题。 3.帮助顺利筹建药厂。

药品生产许可证A证核发申请

辅导企业完善硬件、软件, 整理生产、注册资料,提交申请,获得《药品生产许可证》(A 证)。

GMP合规审计/GMP认证

1.为企业提供药品gmp审计/GMP认证服务。 2.帮助企业熟悉GMP符合性检查流程。 3.帮助企业顺利通过药品生产质量管理体系审核。

医疗器械GMP体系考核

服务于二类、三类医疗器械生产企业。CIO为医疗器械生产企业提供专业的、定制化质量管理体系,提高产品的质量管理,避免投资浪费,让企业在时效内快速性通过质量体系考核,加快产品上市历程。

化妆品注册备案

1.提供国产/进口特殊/普通化妆品注册备案服务。 2.帮助工厂及贸易商快捷高效的完成注册备案,助力产品上市。